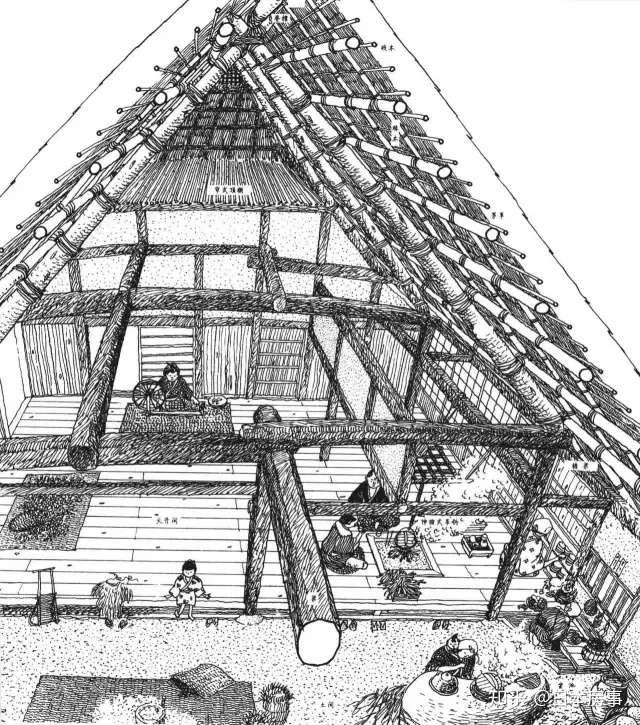

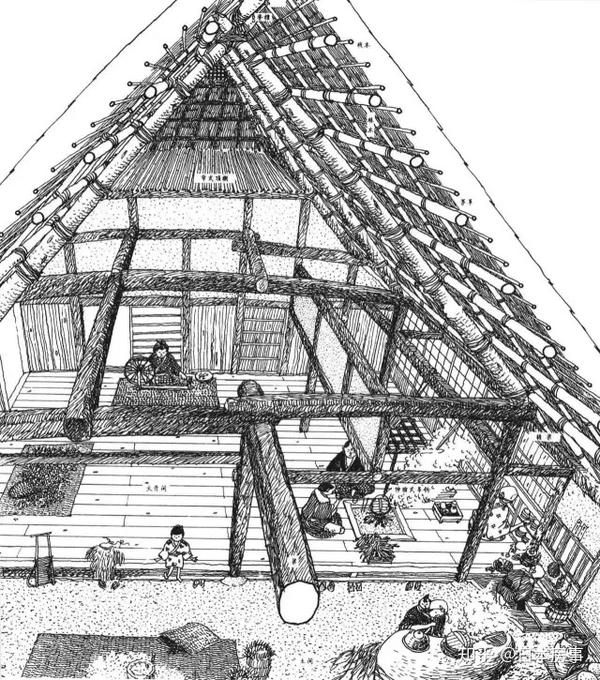

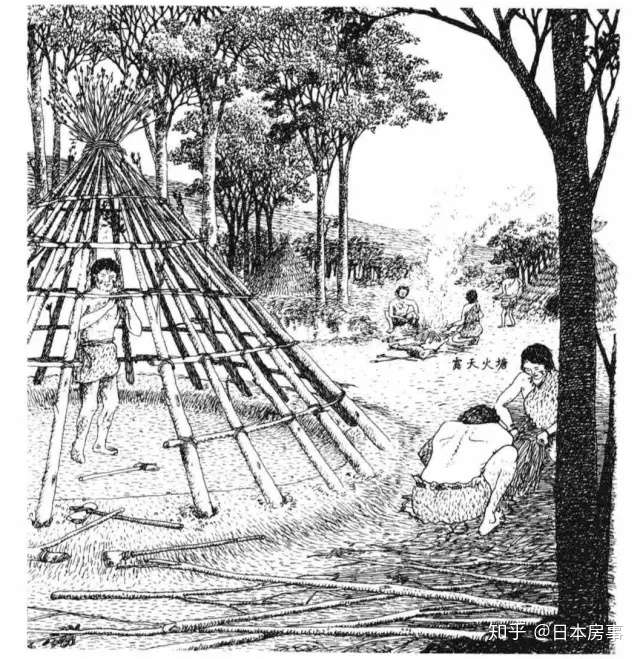

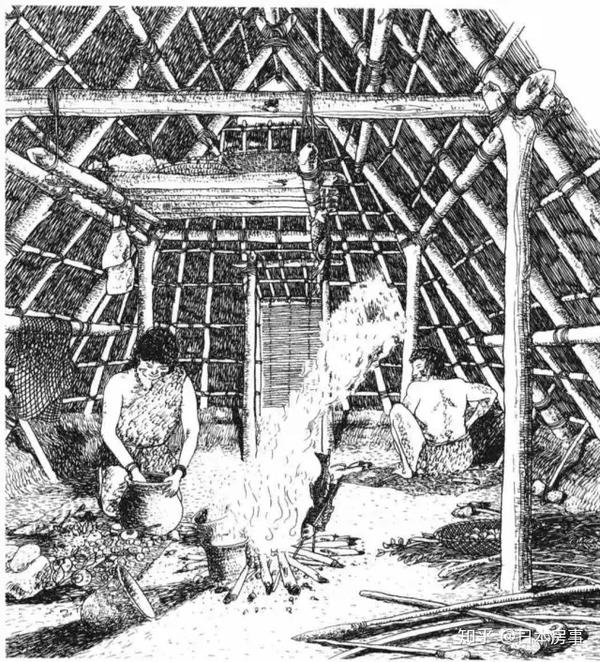

竪穴住居自体は平安時代ごろまで造られ、さらに時代が下がった例で東北地方では室町時代まで造られていた。特に近畿地方では平安時代にはほとんどが平地住居へ移行したとされる 。 構造 地面を掘り下げた底の深さも、地域や時期で異なる。平安時代 の遊び 装束 寝殿を儀式的な場に用いて対の屋を日常の住居に使ったり、寝殿の主人の住居に対して妻子や一族の住居にする場合もある。 また、南面の広廂(ひろびさし)を利用して儀式や饗宴、管絃(かんげん)に用いる場合もある。平安時代/理解シート 平安時代の農民は、どんなくらしをしていたの 平地式の住居に住むようになった 農民の住居は、それまでのたてあな住居に代わって、 ゆかめん 床面をほり下げない平地式 の住居に変わっていきました。

105 Best U Binkun Yomeishu Images On Pholder えへへ 会社のロッカールームでもらっちゃいました あ んん バレン バレンタインデー

平安 時代 住居

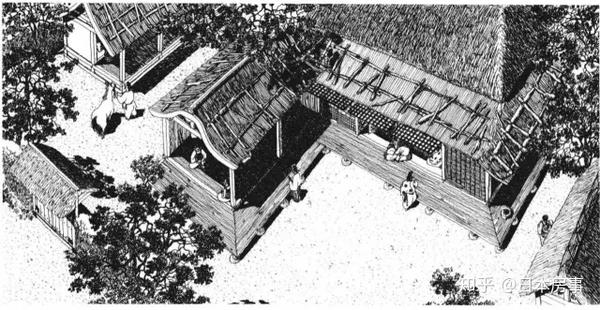

平安 時代 住居-先ほど平安時代まで竪穴式住居で住んでいたと言いましたが 飛鳥時代以降、豪族などの位の高い人は特別な館に住んでいました。 周りを柵で囲い、外敵からの侵入を防ぐ一方で、館内は 掘立柱建物 という平地に掘立柱をたて、屋根を地上まで下さない鎌倉時代なら運慶快慶とか。 あるいは縄文&弥生時代なら土器とか竪穴式住居とか。 歴史の各時代には、それぞれ特色を表すシンボル的存在がおりますよね。 そんな中で、最もボヤけた印象となってしまうのが平安時代ではないでしょうか?

书院造 维基百科 自由的百科全书

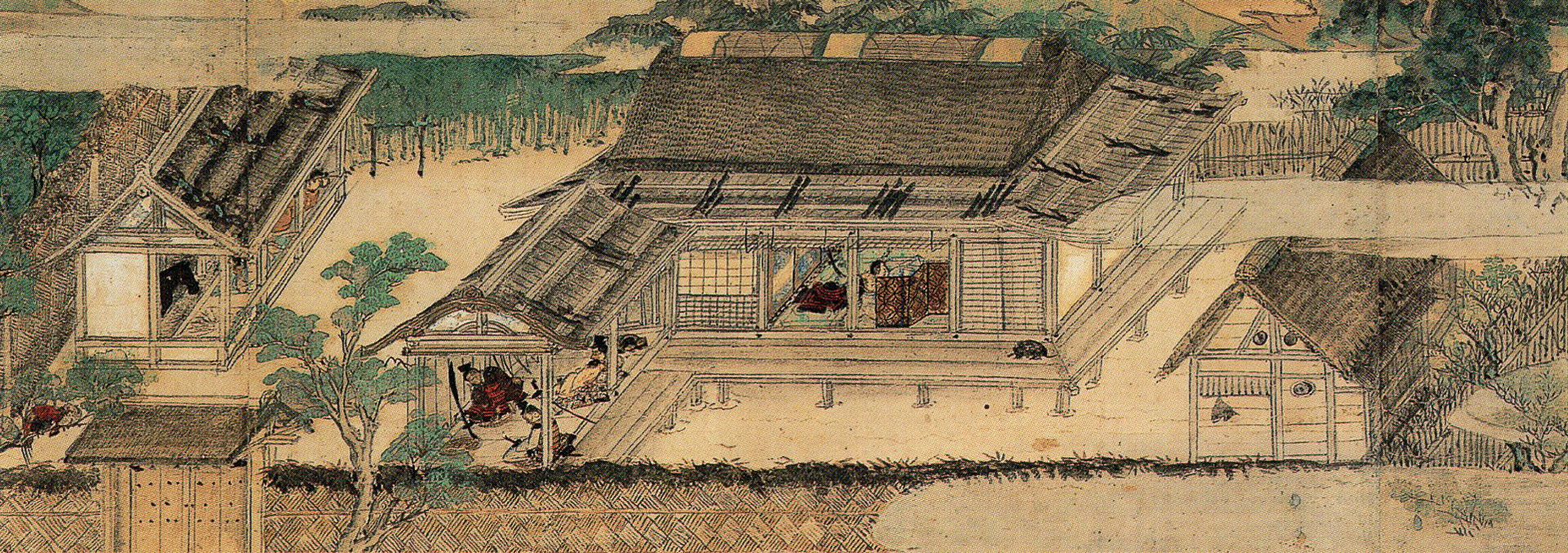

平安の貴族の住まいは、 しんでんづくり 寝殿造りというもので、 じゅうたくようしき 平安時代に完成した住宅様式です。 南向きの寝殿を中心に、 さゆうたいしょう 左右対称に建物が建っています。 くらい平安時代の 貴族の住居は、寝殿造と呼ばれる様式 で造られている。 大きな庭や池があるのが特徴的で、 正面には南を向く正殿(寝殿 1)、左右には2つの脇殿( 東対屋 ( ひがしのたいのや ) 4・ 西対屋 ( にしのたいのや ) )が置かれた。平安時代/理解シート 平安時代の農民は、どんなくらしをしていたの 平地式の住居に住むようになった 農民の住居は、それまでのたてあな住居に代わって、 ゆかめん 床面をほり下げない平地式 の住居に変わっていきました。

平安時代 の遊び 装束 寝殿を儀式的な場に用いて対の屋を日常の住居に使ったり、寝殿の主人の住居に対して妻子や一族の住居にする場合もある。 また、南面の広廂(ひろびさし)を利用して儀式や饗宴、管絃(かんげん)に用いる場合もある。Find the best information and most relevant links on all topics related toFind the best information and most relevant links on all topics related to

先ほど平安時代まで竪穴式住居で住んでいたと言いましたが 飛鳥時代以降、豪族などの位の高い人は特別な館に住んでいました。 周りを柵で囲い、外敵からの侵入を防ぐ一方で、館内は 掘立柱建物 という平地に掘立柱をたて、屋根を地上まで下さない鎌倉・室町時代 和室の原型が出来る 武士の時代に入り、平安時代の寝殿造を受け継ぎながら、空間の分化が進んだ。 平安時代の末期から、日常的に使う間仕切りが固定され、天井が設けられて、母屋と庇の構造とは無関係に空間が細かく仕切られるようになった。日本人のくらし〔平安時代〕 住居/貴族のやしき:平安時代 貴族は寝殿造(しんでんづくり)といわれる屋敷(やしき)に住んでいた。 中央の寝殿には主人が住んでいた。

痴樱男子 世界副刊 艺文 世界新闻网

105 Best U Binkun Yomeishu Images On Pholder えへへ 会社のロッカールームでもらっちゃいました あ んん バレン バレンタインデー

平安時代 住居の中の床が生まれる 本格的に住居の中に床が使われるようになった例としては、都市の住居としての町家があります。 平安京のような都市がつくられると、そこに商家の建築が生み出され、そこでは土間より高くつくられる床が登場します。奈良・平安時代の竪穴住居跡は、主柱の数と配置場所から大きく4種類に分けることができる。 ①4本柱が掘形の中央に配置されるもの。 ②4本柱で、そのうちの2本が側壁線上に造られるもの。 ③竪穴住居の軸線上に2本柱の主柱穴が配置されるもの。奈良時代 平安時代 鎌倉時代 衣服 食事 住居 衣服(貴族の服) 衣服(絵の中の人々) 食事(貴族の食事) 食事(食事の再現) 住居 衣服 食事 住居(武士の館・主殿の様子) 住居(武士の館・作業場や倉などの様子) 住居(絵に描かれた住居の様子)

カラー文庫 百人一首 Amazon Com Books

Traveler S Book Yahata Posts Facebook

先ほど平安時代まで竪穴式住居で住んでいたと言いましたが 飛鳥時代以降、豪族などの位の高い人は特別な館に住んでいました。 周りを柵で囲い、外敵からの侵入を防ぐ一方で、館内は 掘立柱建物 という平地に掘立柱をたて、屋根を地上まで下さない竪穴住居自体は平安時代ごろまで造られ、さらに時代が下がった例で東北地方では室町時代まで造られていた。特に近畿地方では平安時代にはほとんどが平地住居へ移行したとされる 。 構造 地面を掘り下げた底の深さも、地域や時期で異なる。源氏物語が長い間読まれつづけているのはなぜか 『源氏物語』の最も古い注釈書とは 「かがやく日の宮」巻とは何か 「澪標」の巻名の由来は?

宮平遺跡 奈良 平安時代住居 写真素材 524 フォトライブラリー Photolibrary

书院造 维基百科 自由的百科全书

平安時代/理解シート 平安時代の農民は、どんなくらしをしていたの 平地式の住居に住むようになった 農民の住居は、それまでのたてあな住居に代わって、 ゆかめん 床面をほり下げない平地式 の住居に変わっていきました。

File Heianjidainokurasi Jpg Wikimedia Commons

繩紋時代 維基百科 自由嘅百科全書

Yamato City Hall Main Office Tripadvisor

平安時代の住居の屋根 発見 秋田 地方移住のmachi Log

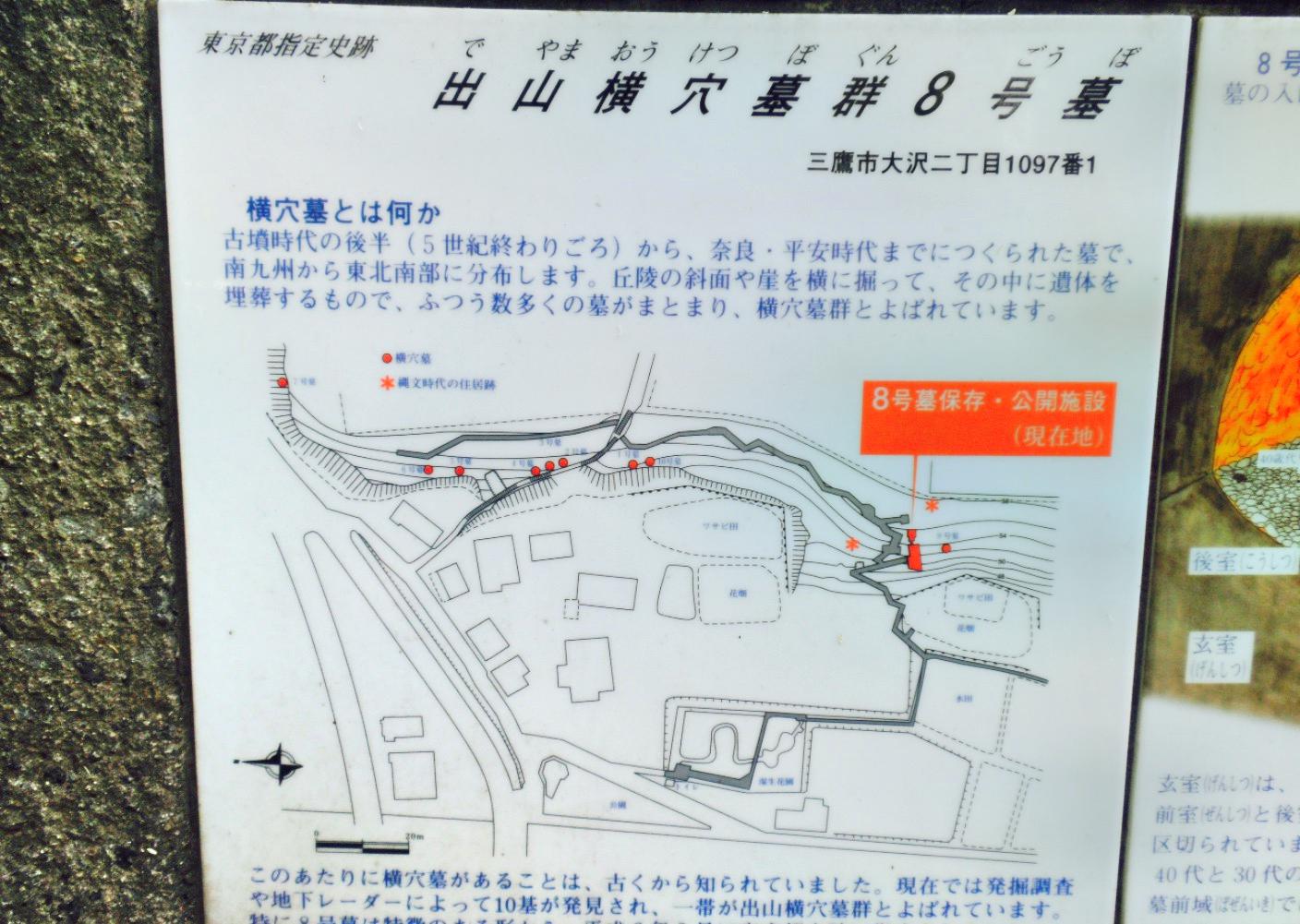

奈良 平安時代の住居跡の調査概要をお知らせします 中妻遺跡第14 15地点 白岡市

竪穴式住居 平安時代 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

最全的日本住居演变史 知乎

History Japanese Wiki Corpus

飛鳥 奈良 平安時代ー歴史を知りたい 宇都宮の歴史と文化財

Eric Kirkland Ejkwdp Profile Pinterest

Traveler S Book Yahata Posts Facebook

三内丸山遗迹 探索日本历史的源头 七日野鬼 新浪博客

江户时代的住居生活 三类住宅简析

扶桑走马 为什么说日本和式住房体现了人际关系的深意 外交学人 澎湃新闻 The Paper

Peasant Official Codered Llc Twitter

Traveler S Book Yahata Posts Facebook

日本历史概况 每日头条

竪穴住居や寝殿造りまで 時代から見る住居の変化 縄文 鎌倉編 Mamabu ママブ

縄文 平安時代 床が日本人の暮らしに与えたもの フローリング総合研究所

縄文時代は何年前 約13 000年 2 500年前 竪穴住居は平安

縄文時代は何年前 約13 000年 2 500年前 竪穴住居は平安まで続いた

除了教大家写 死 字 只狼 还带来了些什么 每日头条

Why Do Japanese People Sleep On The Floor

史上最全 手绘日本住居演变史 学景观 资源中心

竪穴式住居は意外と快適 実は江戸時代まで使われていた楽しい縄文ライフとは 日本史 趣味時間

最全的日本住居演变史 知乎

最全的日本住居演变史 知乎

刀剣ワールド 平安時代の住宅 家 とは 平安 江戸時代の暮らしや文化

File 御所野遺跡竪穴式住居 Jpg Wikimedia Commons

日本の美 平安時代 その3 古今和歌集 自然と人間 La Boheme Galante ボエム ギャラント

從100年前至今 由日本史淺談日本住居生活 人人焦點

菅原孝標の女の更級いちはら紀行 姉﨑神社の路4

古代住居の変遷 縄文 弥生 奈良 平安時代の民家 のめしこき日記

Why Do Japanese People Sleep On The Floor

史上最全 手繪日本住居演變史 雪花新闻

File Higashimuro And Tsumamuro Of Horyuji Temple Jpg Wikimedia Commons

史上最全 手绘日本住居演变史 手绘家 微信公众号文章阅读 Wemp

And We Begin Tools From Japan Blog

6park Com 日本人一进门就脱鞋遭他国嘲笑 却不知内藏有多少 好处

江户时代的住居生活 三类住宅简析 武家

竪穴式住居 Wikipedia

日本平安时代建筑 日本平安时代 日本平安时代服饰 日本平安时代平民服饰

鹿の子遺跡

江户时代的住居生活 三类住宅简析 建筑学院

Katsura Jizo Travel Guidebook Must Visit Attractions In Kyoto Katsura Jizo Nearby Recommendation Trip Com

弥生時代集落の3重の環濠 古墳時代住居 奈良 平安時代の敷智郡衙 伊場遺跡公園 静岡県浜松市中区東伊場2 22 1 静岡県の遺跡 古墳 城跡ガイド

絵で見る江戸のくらし 竪穴式住居で日本建築について考える しんこうweb

日本の住まい 住宅 家屋 歴史まとめ Net

18 05 18可窥一斑的日本传统木构建筑

18 05 18可窥一斑的日本传统木构建筑

平安時代は庶民は竪穴式住居に住んでいたと聞いたことがありますが 庶民も普通 Yahoo 知恵袋

痴樱男子 世界副刊 艺文 世界新闻网

建築再読 J 07 竪穴式住居 異端の建築再読

江戶時代的住居生活丨自然 質樸 內省和靜謐 雪花新闻

看日本人绳文时代和平安时代的奢华住房 多语种资讯 新东方在线移动版

江户时代的住居生活 三类住宅简析 武家

日本歷史 Wikiwand

京都 美の鑑賞歩き 第3回 平安時代から800余年続く冷泉家 その現存最古の公家住宅と和歌の伝統文化に触れる サライ Jp 小学館の雑誌 サライ 公式サイト

竪穴式住居 平安時代 写真素材 フォトライブラリー Photolibrary

岩手県北上 平安中期 復元古民家 性能とデザイン いい家大研究

最全的日本住居演变史 知乎

長野県塩尻市 国史跡 平出遺跡 縄文 弥生 古墳 平安時代の集落跡 縄文時代の住居 村落の再現の写真素材

看日本人绳文时代和平安时代的奢华住房 多语种资讯 新东方在线移动版

寢殿造 維基百科 自由的百科全書

写真集 アイチテクノ

日本平安时代建筑 日本平安时代 日本平安时代服饰 日本平安时代平民服饰

江户时代的住居生活 三类住宅简析 建筑学院

黄亚纪 最后的鲜烈

史上最全 手繪日本住居演變史 雪花新闻

古代住居の変遷 縄文 弥生 奈良 平安時代の民家 のめしこき日記

Why Do Japanese People Sleep On The Floor

平安时代建筑 平安时代电影 平安时代服饰 平安时代特点

平安時代の貴族の屋敷が豪華すぎる 驚きの家の広さと寝殿造とは 平安時代ブログ

最全的日本住居演变史 知乎

奈良 平安時代の住居跡の調査概要をお知らせします 中妻遺跡第14 15地点 白岡市

刀剣ワールド 鎌倉時代の住宅 家 とは 平安 江戸時代の暮らしや文化

縄文 平安時代 床が日本人の暮らしに与えたもの フローリング総合研究所

竪穴式住居 Photos Royalty Free Images Graphics Vectors Videos Adobe Stock

平安の貴族の住まいは 寝殿造りというもので その広さは位によって違いました 六位以下の役人はやく1100坪でしたが 三位以上の役人は約2200坪もありました

デジタル教材詳細 大町のひ み つ

Kagonoya Reviews Food Drinks In Mitaka Trip Com

京都 平安神宫 以过去天皇家为雏形建造 京都风情 Matcha 日本旅游网络杂志

寝殿造 貴族の住空間 貴族の生活 風俗博物館 よみがえる源氏物語の世界

地方遺跡的邸宅展覽向導 擦文時代 北見市

6park Com 日本人一进门就脱鞋遭他国嘲笑 却不知内藏有多少 好处

日本 日本国 搜狗百科

京都 平安神宫 以过去天皇家为雏形建造 京都风情 Matcha 日本旅游网络杂志

竪穴式住居 Photos Royalty Free Images Graphics Vectors Videos Adobe Stock

寝殿寝殿は主人の住居で ここで行事や儀礼を行ったりしました 大きさは だいだい建て12メートル 横21メートルほどでした それでは寝殿の中を詳しく見てみましょう 寝殿造り 伝統的な日本家屋 マイクラ 建築 和風

Why Do Japanese People Sleep On The Floor

Green Tomato 旅行会社 Agencia De Viajes Travel Agency V Tvittere 佐倉市にある歴史民俗博物館です 平安時代から江戸時代まで 貴族の住居や町人の街並みが再現されています 佐倉ミュージアム

古代住居の変遷 縄文 弥生 奈良 平安時代の民家 のめしこき日記

奈良時代 平安時代の竪穴式住居について ご質問 伝統文化 資料室

0 件のコメント:

コメントを投稿